院士談科普 | 王雙明:科普是在播撒創(chuàng)新的種子

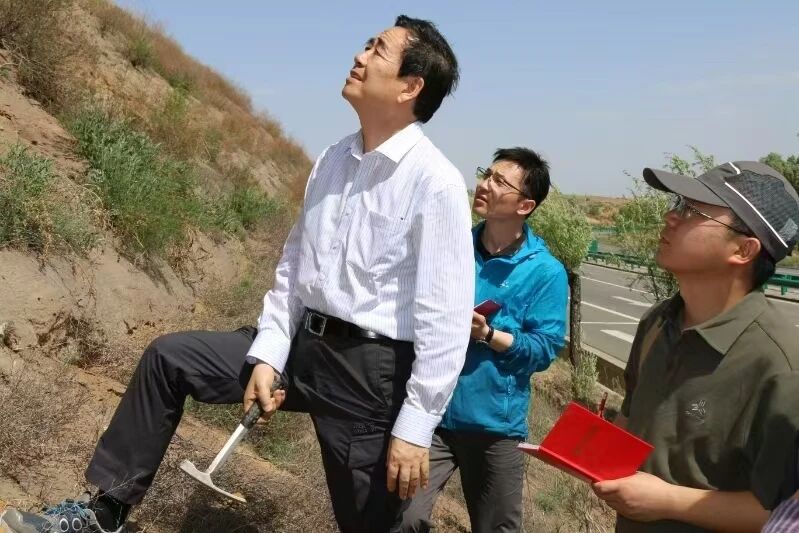

圖 王雙明院士在野外指導(dǎo)工作

圖 王雙明院士在野外指導(dǎo)工作

9月16日,談及科普工作的意義和價值,王雙明院士,用一個溫暖的瞬間,講述了科普工作的意義所在。

“我曾看到一個五六歲的孩子,主動撿起地上扔著的廢棄電池。當(dāng)我問他為什么要這樣做時,孩子告訴我,老師說這會污染土壤,我們要保護環(huán)境。”看到科普工作在社會生活中產(chǎn)生的深遠影響,他感到非常欣慰。

“對青少年兒童的科學(xué)啟蒙,看似是普及知識,實則是在悄悄播撒創(chuàng)新的種子。孩子們?nèi)绻私庥嬎銠C知識,可能會萌發(fā)投身信息技術(shù)的志向;當(dāng)他們知曉醫(yī)學(xué)知識,或許會樹立攻克疾病的理想。”王雙明院士表示,“這種由興趣催生的動力,正是科技創(chuàng)新珍貴的源泉。”

這位長期深耕煤炭資源與地質(zhì)勘查領(lǐng)域的科研工作者,認(rèn)為在科技創(chuàng)新不斷提速的今天,科普早已超越知識傳播的范疇,成為培育科學(xué)精神、夯實創(chuàng)新根基、推動經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要力量。

“科普宣傳是地質(zhì)災(zāi)害防治工作的有效手段。比如陜西省地質(zhì)調(diào)查院在項目中融入了科普,明確將宣傳、培訓(xùn)作為項目任務(wù)目標(biāo),有效提升了人民群眾識災(zāi)、防災(zāi)、避災(zāi)意識和自救互救能力。在能源領(lǐng)域,‘雙碳’目標(biāo)的科普宣傳,進一步推動節(jié)能減排成為全民自覺行動。科普的價值,正體現(xiàn)在對社會發(fā)展的全方位賦能中。”

圖 王雙明院士在指導(dǎo)青年人開展科研工作

圖 王雙明院士在指導(dǎo)青年人開展科研工作

王雙明認(rèn)為,面對我國“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦特點,科普既讓公眾理解煤炭綠色轉(zhuǎn)型的緊迫性,也為煤炭生產(chǎn)的新技術(shù)、新理念贏得了社會共識。

王雙明和團隊正在攻關(guān)的一項重要科研成果——煤礦地下空間利用、固廢充填與二氧化碳封存一體化技術(shù)。這項成果聽起來有些抽象,很多人會疑惑“挖煤為什么還要填東西”,其實這項工作的意義重大,實現(xiàn)了煤炭生產(chǎn)的綠色循環(huán)。

“采煤會在地下形成采空區(qū),可能引發(fā)地面塌陷或沉降。我們就把煤炭生產(chǎn)中產(chǎn)生的煤矸石等固廢當(dāng)作填充物來補好空洞、防止坍塌,再把生產(chǎn)排出的二氧化碳封存到這個地下空間,三者形成閉環(huán)。昔日采煤的采空區(qū)變成治污固碳的寶地。”王雙明和團隊多次開展科普宣傳,用形象的比喻拆解原理,讓群眾明白技術(shù)創(chuàng)新在為生態(tài)環(huán)境保護提供有力手段和技術(shù)支撐的同時,也有效維護了生態(tài)環(huán)境。

全社會尊重科學(xué)、崇尚科學(xué)、追求科學(xué),創(chuàng)新就會獲得源源不斷的人才支撐。

“科學(xué)精神不僅是嚴(yán)謹(jǐn)求實,更包含堅守與傳承。”在王雙明看來,科普的一項重要任務(wù)是培育科學(xué)精神。最新的創(chuàng)新成果通過科普走進公眾視野,能夠使“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的理念深入人心,更激勵著新一代科研人員接續(xù)奮斗。

談及當(dāng)前科普工作的瓶頸,王雙明院士認(rèn)為目前科普工作主要面臨三個難題:經(jīng)費、人才和機制。科普的公益性,決定了其發(fā)展需要持續(xù)的資金支持。目前,不少科普項目主要依靠社會力量支持,難以形成長效機制。

其次,需要建立完善的科普機制,明確考核和激勵政策,保障科研人員能拿出足夠精力開展科普工作。此外,人才隊伍建設(shè)也尤為重要,兼具專業(yè)素養(yǎng)與傳播能力的科普人才相對稀缺。

王雙明院士建議,建立經(jīng)費保障機制,將科普工作納入科研考核體系;充分激活退休及退居二線工程技術(shù)人員的力量,利用其豐富的經(jīng)驗打造高質(zhì)量科普內(nèi)容。同時,也要創(chuàng)新科普形式,借助動畫、數(shù)字孿生等新技術(shù)讓科學(xué)知識更容易被接受。

“當(dāng)科普工作獲得更堅實的保障、更完善的機制、更專業(yè)的隊伍時,將會培育出更多創(chuàng)新種子。”王雙明院士眼中滿是期待,“這些種子終將長成參天大樹,為科技自立自強、社會可持續(xù)發(fā)展注入源源不斷的動力。”